Сначала эта зима, а потом вот это всё.

«Наконец, доведенная до отчаяния, мама отбросила всякую осторожность и громко зашептала мне через головы людей:

– Скажи Марго… не надо целовать… целуйте воздух… целуйте воздух.

Я повернулся, чтобы передать Марго мамин наказ, но было уже поздно. Марго стояла у гроба и, склонившись к ногам святого, пылко целовала их, к восторгу и удивлению толпы. Когда очередь дошла до меня, я, следуя наставлениям мамы, громко и почтительно поцеловал воздух, дюймов на шесть повыше левой ноги мумии. Потом меня понесли дальше и вытолкнули через дверь на улицу, где, собравшись кучками, шумели и смеялись люди.

…На следующий день Марго свалилась от жестокого гриппа…»

(Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери»)

Все это напоминает хроники конца света – такого, на который мы внутренне согласились, и теперь мирно наблюдаем, как вся привычная жизнь катится неизвестно куда. И это не о гречке или, не дай Бог, о туалетной бумаге. Отменен Тотальный диктант – закрывается Большой театр – театр Школа современной пьесы – школы и спортивные секции уходят на карантин - театр Образцова – РГДБ закрывает двери – закрывается Третьяковская галерея – РГБ – филармония…

Сначала эта зима, а потом вот это всё.

Нужно сидеть одному, думать-думать-думать в образовавшейся пустоте, смотреть кино, контактировать по телефону. Ждать, что будет с ЕГЭ в этом году. Разбирать неразобранное, переписывать неразборчивое. Выкидывать лишнее, старое, тяжелое. Приобретать новые привычки. Править себя.

А в первую очередь – читать и перечитывать.

В общем, использовать момент. Когда нам еще представится возможность пожить не совсем своей жизнью – всем вместе, внезапно и неизвестно, насколько?

И мы пока сознанием находимся в той точке, когда все мысли – о будущем, и еще кажется, что карантин можно отменить мановением чьей-то уверенной руки. В один из дней мы поймем, что его можно только пережить – и, возможно, тогда начнем жить. И ка-а-ак заживем!..

Юлия Кузнецова. Фонарик Лилька. КомпасГид, 2020

Нет, эта книга ничем не напоминает «Первую работу». Но и здесь Юлия Кузнецова демонстрирует лучшие стороны своего авторского почерка, который проявляется, в частности, там, где сквозь сплошной поток повествования внезапно проглядывают неожиданные и драгоценные детали. Вот навзрыд рыдающая Лилька уничтожает последнюю бумажную салфетку: «Тут у меня снова забурчало в животе, и мы вместе прыснули. Она отстранилась, расправила мою последнюю салфетку и высморкалась. У меня снова забурчало, и она хихикнула. Салфетка вздыбилась над ее носом».

Или вот: «Я ощущала себя последней дурой. Хотелось плакать мелко и дробно, в такт дождю».

Или… Впрочем, детали хороши, если они – часть большого текста.

Вторая особенность текста Юлии Кузнецовой – автор умеет смотреть реальности прямо в лицо. Точнее, так: она умеет видеть реальность и не собирается закрывать на нее глаза. Взять хотя бы историю о том, как Лильку не выпускали из школы бывшие подружки, требуя показать лифчик. Или страх Галины перед темным подъездом – многие ли родители знают о том, что у подростков может быть и такой страх?

Девятнадцатилетняя Галина снимает комнату в Москве, чтобы не ездить каждый день на работу из родного Пушкино. А работа у нее редкая – она бариста. Еще с тринадцати лет она влюблена в Серёжу, который теперь почему-то отказывается на ней жениться. Но в одно хмурое утро в ее жизни появляется Лилька.

И все летит кувырком.

Книга об осознании. О том, что, принимая чужие трудности близко к сердцу, мы начинаем пристальнее и вернее смотреть на подробности собственной жизни. И переосмысливаем их с абсолютно других позиций, как будто вчера этими же глазами смотрел совершенно другой человек.

И еще о том, что каждому дается второй шанс прожить период жизни, который мы помним совсем не таким, каким она был на самом деле. В Галином случае – это «среднее детство»: первый лифчик, родительский контроль, первые потери среди вчерашних друзей…

Цитата:

- Да что это! – прорычала я. – Не разговор, а бег с препятствиями.

- Подойди, - предложила Лариска, - я пока «Молочный этюд» заварю молодому человеку.

Тонконосый молодой человек, напоминавший Фродо из «Властелина колец», покосился на меня с опаской.

- Ну чего тебе? – процедила я в трубку.

- Галя, - громко прошептала Лилька, - вы только не бросайте трубку. Я не прикалываюсь и не шучу. Мне правда очень-очень нужен лифчик. У вас… просто… нету запасного?

- Зачем тебе? – обалдело спросила я. – Почему ты мне звонишь, а не маме?

- Я не могу, - всхлипнула Лилька, - она… она на работе занята. А мне надо как-то из дома выйти.

Майкл Грюнбаум, Тодд Хазак-Лоуи. Где-то в мире есть солнце. Самокат, 2020.

Это тот самый случай, когда ты уже знаешь о том, чем все закончится, знаешь, в отличие от героев этой почти на 100 % документальной книги. И чтение превращается в наблюдение за тем, как все неотвратимо и жутко катится в пропасть. У героев еще есть надежда на спасение, а ты уже понимаешь, что она тщетна, что все будет не просто плохо, а в тысячу раз хуже. Ты внутренне плачешь и не можешь им ничего сказать: ни предупредить, ни уберечь.

Это и есть тот свет для читателя. Книжная реальность становится единственной, а ты хоть обкричись – никто не услышит.

Вот все еще хорошо и понятно – вот картинка благополучной жизни начинает мутиться – вот уже за мутью почти не видно изображения, и люди начинают забывать, какими они были совсем недавно – вот уже непроглядный туман. Для героев все развивается медленно и постепенно. Для нас – однообразно, поскольку мы смотрим на них как на прошлое – страшное, жестокое, убийственно равнодушное – но прошлое.

Миша и его семья живут в Праге. Они евреи. Отец – преуспевающий юрист, мама заставляет Мишу играть на скрипке, сестра Мариэтта все время ворчит, что брат ведет себя, как маленький, а сам Миша мечтает поставить рекорд в обгони-всех-на-мосту. Потом в Прагу приходят фашисты, и жизнь тысяч семей, похожих на Мишину, рушится. Отца увольняют, им приходится переехать в маленькую и неудобную квартирку, потом им запрещают выходить на улицу без пришитой к одежде желтой звезде, потом каждую неделю начинает приходить «транспорт», который увозит людей в неизвестность… Потом, потом, потом… Мы прекрасно знаем, что будет потом, но Миша в 1939-м еще ни о чем не подозревает и строит планы, как в его семью вернется жизнь, когда фашисты проиграют и уйдут. Но история – это не игра в шахматы. Здесь партия не может быть просто проиграна.

Хроника холокоста, рассказанная очевидцем, в самом начале жизни пережившем то, что не под силу пережить и взрослому, закаленному человеку – и выжившем, но фактически потерявшем самого себя – там, в 1939-м.

Цитата:

Мама замерла с иголкой в руках. Я переводил взгляд с нее на папу и ничего не мог понять по их лицам.

- Открыть дверь? – предложил я.

Снова постучали дважды, громче.

Папа поставил кружку на стол. Подошел к двери и открыл. Два немецких офицера, не спрашивая разрешения, вошли в комнату.

- Карл Грюнбаум? – спросил старший.

Оба огромные. Папа им едва до подбородка. В одинаковых темно-серых мундирах, начищенные черные сапоги чуть не до колен. У каждого на груди черный железный крест и на кончиках воротника – по две разные нашивки. И на одной из нашивок у каждого – то ли две буквы S, но острые, как зигзаги, то ли две молнии.

Значит, эсэсовцы. Что они тут делают? И как их прогнать? На миг горло сжимается, я даже перестаю дышать. Стараюсь сглотнуть, осторожно, чтобы они не заметили.

- Да, это я, - отвечает папа, слегка наклонив голову.

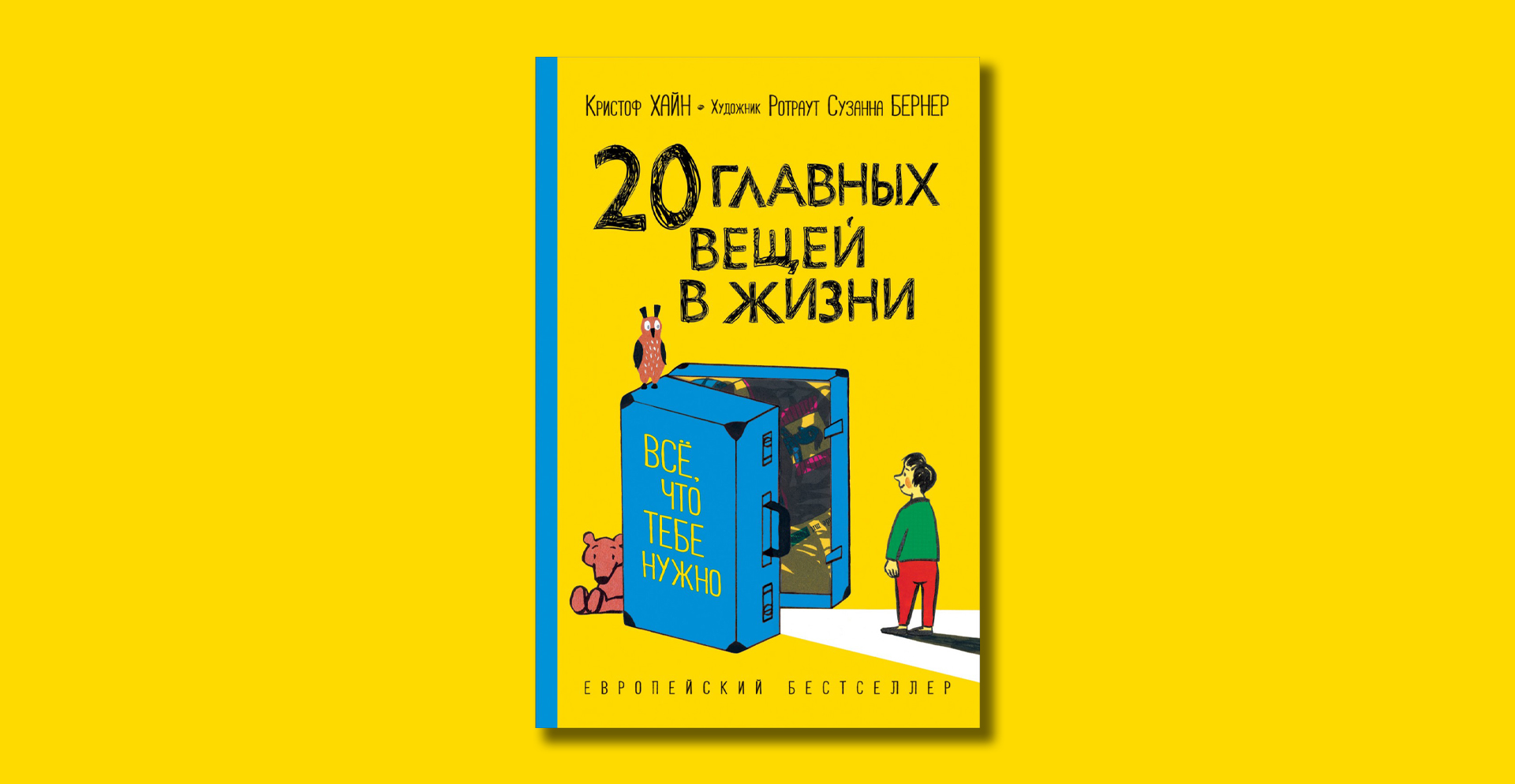

Кристоф Хайн. Художник Ротраут Сузанна Бернер. 20 главных вещей в жизни. Все, что тебе нужно. РОСМЭН, 2020.

Взрослому часто – точнее, постоянно – приходится решать для себя, что в его жизни важное, что не важное, что главнее, что приоритетнее, а что можно отодвинуть на задний план. Для ребенка такое разделение своей жизни на уровни и планы не слишком естественно. Но однажды наступает момент, когда и несовершеннолетнему человеку приходится задуматься: а что в моей жизни самое-самое?

И вот – список. В число главных ценностей, выделенных авторами книги, входят такие бесценные вещи, как дружба, музыка, мама, велосипед, природа и жареная картошка. Их значение в жизни ребенка очевидно. А вот как быть с болью и слезами, горем и поражением? Или с желанием прыгнуть выше головы? Тут надо разобраться.

И окончательный ли это список? Неужели самых-самых вещей всего двадцать?

Конечно, нет. В жизни каждого человека они разные. А если бы были одинаковыми, людям было бы скучно с самими собой. Но эти 20 вещей – это как будто общий старт. А дальше уже каждый выбирает для себя – «женщину, религию, дорогу».

Симпатичная книжка, выразительно проиллюстрированная Ротраут Сузанной Бернер, лауреата премии Андерсена (2016), признанного мастера книготворения, хорошо известной по серии книг про Городок.

Цитата:

А ещё в собственной комнате обязательно должно быть несколько тайников, куда можно

спрятать то, чего никто-никто не должен видеть.

В самый простой тайник — тайник первого уровня — можно спрятать не слишком секретные вещи. Такой тайник можно устроить за книгами на полке или за шкафом.

Чтобы отыскать тайник второго уровня, придётся целый день обшаривать всю комнату.

А уж тайник третьего уровня, самый секретный тайник, не найдёт никто и никогда.

Я устроил самый секретный тайник за выдвижным ящиком стола.

29 января – 28 мая 2026 – Школа гуманитария ПСТГУ

Во втором полугодии участники Школы гуманитария продолжают знакомиться с разными направлениями гуманитаристики. В первом семестре встречи были посвящены философии и культурологии. Второй...

10 июня 2025 - 30 апреля 2026 — Писательская программа «Год большого романа»…

Мастерские творческого письма (Creative Writing School, CWS) открывают писательскую программу «Год большого романа». Курс подойдёт тем, кто вынашивает идею романа...

До 28 февраля 2026 — Приём заявок на Всероссийский литературный конкурс для школьников 8–11 классов «Класс!»

Ученики старших классов стран СНГ приглашаются к отбору для участия в литературном конкурсе «Класс!». Желающие должны до 28 февраля написать и отправить конкурсному жюри рассказ на одну...

31 января – 1 февраля 2026 — Конференция для учителей русского языка “Практики…

31 января и 1 февраля 2026 года в онлайн-формате состоится конференция для учителей русского языка “Практики письма на уроках словесности”. Участники...

23 января 2026 – Круглый стол "Школьная литература как путь к настоящему" в…

Мы приглашаем учителей литературы к совместному разговору о текстах, которые могут быть по-настоящему близки детям разных возрастов — текстах, открывающих...

январь-апрель 2026 – Интеллектуальная игра «Литературная планета» (XVI сезон)

Гильдия словесников и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга приглашают команды старшеклассников 9-11 классов к участию в шестнадцатом сезоне интеллектуальной игры «Литературная планета». В...

25–26 декабря 2025 – Семинар «Маленькие тексты для большой работы: Пушкин «Маленькие трагедии» и…

25-26 декабря 2025 года в Великом Новгороде состоится ежегодный научно-практический семинар для учителей русского языка и литературы на тему «Маленькие...

8–10 декабря 2025 — Богословская школа для старшеклассников «Новый Завет»

Ученики 9–11 классов приглашаются к участию в богословской школе «Новый Завет», которая пройдёт с 8 по 10 декабря в Главном здании Свято-Тихоновского...

Популярное

- Список летнего чтения для 5 класса

- Список летнего чтения для 6 класса

- О.В. Смирнова. Что читать в 14-15 лет?

- Стихи поэтов-фронтовиков о войне

- Список летнего чтения для 8 класса

- Список летнего чтения для 7 класса

- Список летнего чтения для 9 класса

- Чисто по-человечески. Материалы к урокам

- Список летнего чтения для 10 класса

Мозаика

- 13–15 октября 2020 —Международные чтения «Произведения Ф. М. Достоевского в восприятии читателей ХХI века» в Старой Руссе (Новгородская область)

- 26–27 сентября 2019 г. – Фестиваль "Время читать!" в Екатеринбурге

- Солженицын и Тургенев. Диалог юбиляров

- Филологическая игра-квест "В кабинете писателя: газета, дневник, роман"

- Прощай, Штирлиц! Выпуск №96

- Имя книги. Выпуск № 23